« La Nouvelle-Orléans est sens dessus dessous. Des balayeurs s’affairent. Pourtant le pouls de la ville est régulier, normal. C’est que la ville s’est assoupie après le délire nocturne, cris, Babel, incantations, danses, tambours battant, tandis qu’apparaissent d’étranges lumières rayant le ciel. Les rues sont encore jonchées de corps. Les victimes reposent jusqu’à la prochaine montée de sève. Quand se produira-t-elle ? Dans cinq minutes ? Trois jours ? Vingt ans ? Lorsque Djeuze Grou lança un ballon d’essai vers 1890, il était alors endémique ; le voilà devenu épidémique, il franchit les frontières des Etats, il se dirige vers Chicago. » Ces quelques phrases qui ouvrent le fabuleux roman-essai Mumbo Jumbo d’Ishmael Reed pourraient constituer une piste de définition de ce qu’est le jazz.

Jazz: le chant des différences

« Musique issue de la musique profane des Noirs des États-Unis, caractérisée par une articulation particulière du rythme et du phrasé (le swing) », selon Le Petit Robert, « musique afro-américaine créée au début du vingtième siècle par les communautés noire et créole du Sud des Etats-Unis, et fondée pour une large part sur l’improvisation, un traitement original de la matière sonore et une mise en valeur spécifique du rythme », selon Le Larousse, on pourrait continuer la liste des dictionnaires. À chacun sa définition de cette musique qui a fêté officiellement son siècle en 2017.

Bande-son née au cœur de l’Atlantique noir, au fond des cales négrières dont elle garde les traces et stigmates d’une déportation séculaire, le jazz fut la parole émancipée d’une communauté qui n’avait que peu, voire pas, voix au chapitre. C’est ainsi qu’elle est née, sur le terreau du blues rural, des profanes minstrels et du sacré gospel, avant de commencer une mutation profonde, son code génétique étant par nature une hybridation constante. Quoi de plus normal quand on songe que le jazz est aussi né de l’union des contraires, entre Africains et Européens. Entre noires et blanches, cette fertile musique de croisement en aura vu de toutes les couleurs depuis un siècle. Jazz en version française, jazz en mode indien, jazz habité des climats éthérés de la Scandinavie, jazz à la sauce cubaine, cet idiome se conjugue ainsi au pluriel de ces singularités, et il apparaît désormais vain de vouloir en circonscrire le champ d’exploration. Le jazz cultive depuis toujours ou presque son altérité, ce nécessaire besoin de sortir des sillons balisés, de creuser d’autres pistes de réflexion. Histoire d’y découvrir dans l’instant, ce présent injonctif, une partie de son passé, une bonne part de son devenir.

« La pureté et la purification culturelles sont des illusions promues par les absolutistes à des fins disciplinaires. La culture est promiscuité, elle est profane, instable et active. » Selon Paul Gilroy, auteur du séminal essai L’Atlantique noir, l’homme ne grandit et n’embellit qu’en se rencontrant, tout comme il est dans l’ordre du monde qu’à ce mouvement immanent, qui s’est accéléré au fil du temps, d’autres opposent des référents culturels, « formolisés », en écho de réflexes identitaires. Ces interconnexions naturelles, cette éthique élaborée in situ, résistent spontanément aux dangers de la mondialisation qui vise trop souvent à l’uniforme, à lisser les buissons ardents de ces fleurs sauvages en des prés carrés à l’anglaise, en des jardins à la française, en des natures mortes à l’ancienne… Et c’est bien parce qu’ils ne cherchent jamais à nier ou résoudre le conflit identitaire qui est à la base de leur musique, mais plutôt à rendre compte de sa complexité, à « composer » avec cette hétérogénéité substantielle, que les jazzmen incarnent cet esprit « créolisé » démultiplié par nature et à l’œuvre partout, cette manière de naître et d’être au monde, de vivre sa relation à l’autre. Pour outrepasser les questions d’ADN certifiés conformes, pour être une ode à la diversalité, ce chant de toutes nos différences qui n’a rien à voir avec l’universalisme, le jazz s’ancre dans un lieu, dont on ne peut pas faire le tour, dont les fugaces frontières stylistiques sont des invitations à être franchies.

Biguine jazz, ka jazz

Le jazz antillais est ainsi l’un des multiples possibles d’une musique irréductible à un espace en 2022. Ce qui est attesté par tant de musiciens à l’heure d’une globalisation dont le jazz en un certain sens est un signe avant-coureur, tout comme la biguine l’était à ses origines. La musique des salons d’une bourgeoisie métisse bourgeonnante, qui combine le souvenir tenace des tambours africains à l’héritage du quadrille européen, n’est pas sans lien de parentés avec le jazz. Pour Jean-Pierre Meunier, spécialiste de la question à qui l’on doit les multiples rééditions chez Frémeaux, « la biguine est une interprétation de la polka à la manière africaine, marquée par les syncopes ». Toujours est-il que, quand on songe que la Louisiane fut française, quand on pense que les transactions commerciales et les migrations de population furent fréquentes entre les îles et la côte du Golfe du Mexique, on ne peut manquer de tisser un lien évident entre le jazz qui allait apparaître aux Etats-Unis et la biguine dont le centre créatif, la ville de Saint-Pierre, venait de s’éteindre suite à l’irruption de la montagne Pelée au printemps 1902, rayant d’un jet de lave et de poussière noire cette grande métropole dont le rayonnement culturel allait bien au-delà de ses rivages. Jean-Christophe Averty osera même : « Si Saint-Pierre n’avait pas été totalement détruite, le jazz y serait né ! »

Une chose est sûre : le jazz antillais a cru et embelli depuis un siècle, adoptant de multiples formats et formules : tellurique gwo ka jazz selon David Murray associé à des tambours majeurs guadeloupéens comme mélancolique biguine jazz selon le pianiste biberonné de bebop Alain-Jean Marie, les formes varient mais demeure un cousinage établi sur la foi d’une évidente histoire de sentiments partagés : celui de communautés d’afro-descendants ayant eu à subir un système d’exploitation esclavagiste (plantation pour les uns, habitation pour les autres) qu’il a fallu transcender. « Les Noirs dans le nouveau-monde n’expriment pas quelque chose qui existe déjà : le chant africain leur a été confisqué. En revanche, il y a plus que cela : la trace de ce chant. C’est le cas du jazz, mais aussi du reggae, du calypso, de la biguine, de la salsa… Cette trace s’exprime aussi dans les tambours : guadeloupéen, dominicain, jamaïcain, cubain… Aucun n’est le même, tous repartent de cette idée de trace, la cherchent et se mettent en relation. C’est cela qui est la marque de la diaspora africaine : cette capacité à créer de l’inédit par rapport à elle-même à partir d’une trace. Ce peut être le souvenir d’un rythme, la fabrication d’un tambour, une manière de dire qui utilise non pas l’ancienne langue mais les modalités de celle-ci. Voilà pourquoi, à la différence du chant irlandais, espagnol ou italien, il ne s’agit nullement d’une expression folklorique, mais d’une création en perpétuelle réinvention. Le jazz est à ce titre emblématique : en un siècle cette musique n’a cessé d’évoluer. Des gospels au free jazz ! C’est un changement permanent. » Cette longue citation extraite d’un passionnant entretien avec le philosophe Edouard Glissant renvoie à ce qu’il nomme la « créolisation » : « « Je veux changer en échangeant avec l’autre, sans me perdre pour autant ni me dénaturer. » Et le jazz, rumeur de plusieurs siècles et chant des océans, serait donc une parole « en présence de toutes les langues ». « Le jazz est une négritude dépassée. », insiste celui qui peut légitimement être considéré comme un héritier d’Aimé Césaire.

Jazz in Senegal

Justement, qu’en est-il de cette esthétique relation au jazz dans le pays de l’autre père fondateur de la Négritude, Leopold Sédar Senghor ? Ce dernier fut l’un des premiers à œuvrer pour le rapprochement entre les deux rives Atlantique, deux bornes esthétiques, notamment lors du festival des arts nègres de Dakar en 1966 où sera invité Duke Ellington, le noble père du jazz. La présence du jazz n’était alors pas inédite au Sénégal, puisqu’on en trouve de nombreuses traces avant même l’indépendance, dans les clubs de l’ancienne capitale qu’était Saint-Louis. Puis à partir de l’indépendance, nombre de musiciens américains poseront leur empreinte dans l’imaginaire des musiciens sénégalais, à l’image de Dexter Gordon et Dizzy Gillespie dès les années 1970, ou plus récemment Archie Shepp, David Murray ou Jack DeJohnette, qui échangeront volontiers avec les artistes locaux, lors d’ateliers au festival de Saint-Louis comme lors d’une résidence avec Africa Fête à Dakar. Parmi ceux-ci, deux pianistes se distinguent : Randy Weston qui établira de nombreuses connexions spirituelles comme plus formelles dans ses compositions, et Joe Zawinul qui sera l’un de ceux intégrant volontiers les musiciens sénégalais comme rythmique dans ses propres formations.

C’est dans cette veine qu’il faut chercher la possibilité d’un jazz sénégalais qui soit une expression originale, et non pas la simple reproduction copie carbone de celui des Américains. N’est-ce pas l’une des caractéristiques du jazz d’être facteur d’indépendance et source d’émancipation face au modèle dominant ? Basé à Saint-Louis, le joueur de kora Ablaye Cissoko qui a beaucoup œuvré depuis vingt ans avec des musiciens de jazz, et pas forcément afro-américains, va dans ce sens quand on lui demande ce qu’il entend par jazz. « Ici, on qualifie souvent de fous, d’iconoclastes, ceux qui écoutent et jouent du jazz. Mais on a besoin de fous pour changer le monde. Dans mon cas, le jazz m’a permis de rencontrer un grand nombre d’artistes et de découvrir de nombreux univers, mais je réfute totalement l’appellation jazzman. Ce n’est pas mon expression naturelle, je ne fais pas partie de cette longue histoire, je suis un griot et musicien, qui suis appelé à apprivoiser tous les styles de musique. Pour appréhender une musique, la représenter, il faut en comprendre la portée historique et culturelle. Et pour pouvoir dialoguer avec le jazz, je dois connaître mon histoire. »

Le labo Xalam

Cette sentence n’est pas sans faire écho au travail de fond entrepris par le légendaire combo Xalam, lorsque cette bande de jeunes Sénégalais eut l’intuition au milieu des années 1970 qu’il leur fallait appréhender toute la richesse du patrimoine musical local pour espérer en tirer la matière à inventer une formule inédite. Et ce à la manière d’Osibisa et de Fela, deux des nombreuses influences qui composaient leur panthéon, au même titre que les grands pairs du jazz, dont l’Antillais Emilien Antile qui leur professa sa science du son à Dakar. C’est ainsi que le groupe va inventorier six mois durant les musiques traditionnelles en faisant le tour du Sénégal, une leçon sur le terrain qui leur permit d’approfondir notamment les rythmiques 6X8. « On s’est rendu compte que dans ces rythmiques il y avait des harmonies et des mélodies qui sortaient. », se souvient en 2021 Henri Guillabert qui fut le clavier de ce groupe qui jammera avec Dexter Gordon, Kenny Clarke, Sonny Rollins, Dizzy Gillespie à Gorée (titre par ailleurs d’un de leurs disques le plus orienté expérimental qui interpella le trompettiste Don Cherry) et sera même backing band le temps d’un festival de jazz, organisé par le club Med en 1981. Pour autant, du haut de ses désormais 71 ans, celui qui est devenu producteur en est sûr : « Je ne suis pas musicien de jazz, ne connaissant que peu les standards, mais en même temps le public nous a vite identifiés comme faisant une forme de jazz. Ici, une musique africaine élaborée devient automatiquement du jazz. Le fait d’oser, de développer les rythmiques pas forcément carrées et l’harmonie, nous a fait assimiler à cette musique. Mais en fait nous nous inspirions des musiciens sénégalais, à commencer par Doudou N’Daye Rose. »

Autrement dit, en fouillant dans leurs racines, ces aventuriers en rien de banal copycats deviendront des avant-gardistes ouverts sur le monde, le propre du jazz. Et ont-ils eu des héritiers ? « La génération suivante n’a pas suivi. Nous étions trop en avance, mais quelqu’un comme Richard Bona nous a écoutés. Ici, c’est difficile quand tu joues du jazz, tu es vite mis dans une petite case. Certains nous ont d’ailleurs reproché de nous rapprocher de cette musique, trop complexe, alors que nous nous étions faits connaître en faisant danser. D’autres, des universitaires, nous ont placés sur un piédestal, à hauteur des grands jazzmen. » Si comparaison n’est raison, leur exemple témoigne que c’est bien en ce sens, celui d’une musique ancrée dans ses origines que réside l’originalité d’un jazz sénégalais, la potentielle faculté à innover.

Après cette féconde période que furent les années 1980, la plupart de ceux qui auraient pu s’engouffrer dans les recherches entamées par Xalam vont émigrer, « manquant de relais et de soutien au Sénégal », selon le journaliste Amadou Bator Dieng, qui a signé plusieurs articles pour PAM. « Tous les plus talentueux musiciens qui étaient en capacité d’inventer du jazz ici sont partis à la fin des années 1990. À New York ou Paris. Ceux qui sont restés sont aujourd’hui pour la plupart dans le m’balax. » C’est le cas du Camerounais installé à Dakar Alain Oyono, saxophoniste de Youssou N’Dour, qui développe son propre projet. Plus encore, c’était le cas d’Habib Faye, bassiste et multi-instrumentiste qui ne fut pas pour rien dans les succès du Super Étoile, tout en maîtrisant les formes du jazz en version afro-américaine, du bebop à la fusion. Pour autant Habib Faye n’en était pas moins attaché aux musiques traditionnelles, comme l’indique clairement cet entretien au micro de RFI : « Notre musique, c’est le m’balax, ce sont les sonorités de la Casamance, du Fouta, du pays sérère, etc. Elle est extrêmement riche et variée. Nous ne devons pas aller chercher ailleurs. Il suffit de continuer ce travail de perfectionnement et de recherche pour en sortir toute sa substance et la proposer au monde. »

« Le jazz, c’est la musique traditionnelle », aurait un jour confié Habib Faye à Amadou Bator Dieng, confirmant que le futur du jazz au Sénégal passe par un examen approfondi de ce que l’on nomme la tradition. Son ultime combo, avant qu’il ne décède le 25 avril 2018, creusait cette piste avec kora, balafon, flûte… Dans un autre registre, depuis vingt ans, le Kora Jazz trio fondé à Paris par le pianiste Abdoulaye Diabaté, le percussionniste Moussa Sissokho et le joueur de kora Djeli Moussa Diawara (bientôt remplacé par d’autres) investit un temps ce terrain fertile, tout en y adossant des relectures de standards américains en mode mandingue.

Cette faculté à faire dialoguer passé et présent pour faire advenir une autre bande-son, c’est surtout le guitariste Hervé Samb qui en a fait l’axiome de sa formule, le jazz sabar. Biberonné de blues et sevré de m’balax, le natif de Rufisque (et désormais résident parisien) qui se révéla avec un explicite Crossover en 2008 cherche depuis une dizaine d’années du côté de la tradition sénégalaise les clefs de son futur. En 2017 son album Teranga invitait au dialogue violoncelle et kora, orgue Wurlitzer et tama, tambours sabar et contrebasse. Il y interrogeait la place du sabar au prisme du jazz. Quatre ans plus tard, son album intitulé Benn – “Un” en wolof – poursuit en solo ces pistes de réflexions d’un monde sur l’autre, reflétant finalement le parcours de ce Sénégalais passé par Paris et New York, qui demeure attaché à son pays natal. « Ce solo, je le ressens aussi comme le début d’une nouvelle approche de la composition. A la même période, j’ai enregistré un disque avec Jazz Sabar. Ce sont deux histoires, différentes et complémentaires. Jazz Sabar, c’est l’autre projet qui me représente le plus, puisqu’il me permet de mettre ensemble toutes les influences qui me traversent et parce qu’il répond à une question qui m’a beaucoup travaillé pendant des années : comment faire un album où les gens verront qui je suis vraiment ? De fait, mon solo y répond aussi, et il s’inscrit dans cette démarche même si esthétiquement il est plus ouvert. Il y a la même intention de mélanger le rythme et la mélodie, comme le font les joueurs de kora ou de balafon. Ils parlent tous la même langue, ce sont juste les fréquences qui sont différentes », assure celui qui aura connu le déclic en fréquentant l’University Of Gnaoua, le groupe du Marocain Aziz Sahmaoui. « Cela m’a fait découvrir toute cette culture, et la relation naturelle avec la mienne, au Sénégal. Je creuse cette intimité entre l’Afrique subsaharienne et l’Afrique du Nord. »

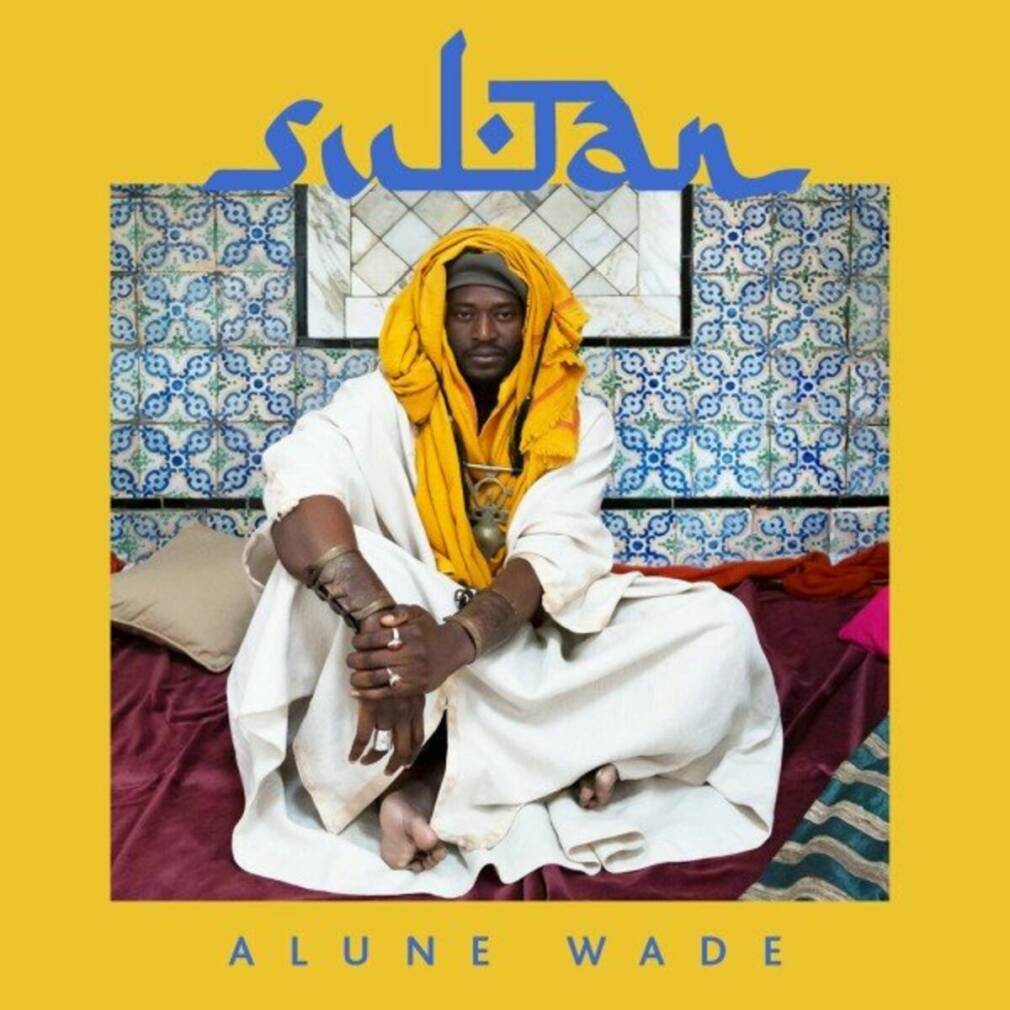

C’est sur une voie parallèle que le bassiste Alune Wade, lui aussi au cœur de l’aventure University Of Gnaoua, cherche tout autant à créer un son, le sien, loin des standards américains. « Je crois qu’il est temps d’apporter quelque chose de nouveau dans le jazz africain. Nous ne sommes pas obligés d’aborder cette musique comme le font les Européens ou les Américains, nous devons développer nos propres versions. Le jazz, et le sentiment de liberté qu’il comporte, c’est la démocratie de la musique où chacun doit venir participer avec son histoire. La mienne est forcément plus riche aujourd’hui, et du coup je la raconte autrement à travers ce voyage. », analysait-il au printemps 2022 à l’occasion de la sortie de son nouvel album, Sultan. Le titre tout trouvé d’un musicien qui aura beaucoup voyagé, d’un style à l’autre, sur toute la planète musique, mais dont le rêve ultime est de rentrer au pays natal, « avec quelque chose ». « Si cela m’arrive, ce sera l’aboutissement de ce voyage qu’est ma carrière, cela voudra donc dire que cette carrière aura eu du sens. L’idée n’est pas que d’aider les musiciens sénégalais, de les accompagner, mais aussi de pouvoir échanger avec ceux restés au pays qui ont beaucoup à m’apprendre. »

Jazz en héritages

Justement qu’en est-il de la jeune génération par rapport à cette version du jazz ? « Certains musiciens essaient de défricher en ce sens. Le Jamm Jazz l’a fait sur certains titres, mais il n’existe pas encore une forme aussi établie que le jazz antillais », résume Mame Biram Seck, chargé de la programmation du festival Saint-Louis. Pour lui, si l’on souhaite voir éclore une école spécifiquement sénégalaise, il faudrait au préalable que les musiciens s’appuient sur « un soutien durable pour pouvoir installer une scène jazz ». Tous sont au diapason pour dire le manque de formation, de cadres d’expression et de lieux d’expérimentation comme le Sénégal en a vu pousser pour accueillir la foisonnante scène du hip-hop en wolof. Autodéfini « poète sonore et entrepreneur culturel de Dakar », le DJ et touche-à-de nombreux- instruments Ibaaku a grandi avec cette scène, forgeant un style enraciné dans la musique locale autant qu’ouvert à la sono mondiale. Le jazz y tient une place paradoxale, tout à la fois axiale et décentrée, et c’est de cet angle qu’il envisage le futur de cette musique au Sénégal. « Le jazz reste une musique marginale ici, notamment parce que c’est considéré comme une musique réservée à une élite. Pour le Sénégalais lambda, c’est de la musique de Blanc ! Et en même temps, il y a une tradition de liens avec cette musique et une jeune génération comme Yeye Faye qui apporte un vrai nouveau regard. Pour moi, il n’y a pas de distinguo entre le jazz, les musiques traditionnelles et la scène électronique. » Dans ses productions, Ibaaku s’inspire ainsi des rythmiques ancestrales, « qui sont réellement modernes », et espère que « le public va prendre conscience de la richesse de ce patrimoine, du potentiel créatif ».

« Il y a une vraie nouvelle génération, surtout de jeunes femmes, qui souhaitent repartir de notre musique en les fusionnant aux musiques actuelles, notamment le jazz », reprend le journaliste Lamine Ba, responsable du site Music In Africa pour la sous-région. La preuve par trois exemples qu’il cite : Maïna, Mariaa Siga et Maah Keita. Si les deux premières ont une relation éloignée au jazz, la dernière, bassiste qui s’est formée dans le groupe familial et dont le modèle avoué reste Habib Faye, s’inscrit pleinement dans cette musique. Depuis plusieurs années, cette jeune trentenaire développe son propre projet, notamment en trio, où elle fouille du côté des rythmes de Casamance, sérère, diola, toucouleur, mais aussi maliens. Pour elle pas de doute : « Le jazz par ses qualités intrinsèques permet d’ouvrir de nouvelles pistes, et les champs d’expression sont larges. C’est à travers cette musique que je me suis reconnectée à mon identité, en fusionnant avec les musiques traditionnelles où cela se fait naturellement. Ce qui m’intéresse, c’est plus de réinvestir des classiques du Star band ou de Dieuf Dieul que de reprendre So What ou ’Round Midnight. Jouer les standards américains, c’est bien pour la technique, mais pour ce qui est de constituer un fond de création, il faut aller chercher dans nos ressources propres. Et ce même dans les musiques les plus traditionnelles, sachant que cela exige un travail en profondeur. » C’est à ce prix que le jazz au Sénégal trouvera manière à élaborer une formule originale, telle une clef d’ouverture sur les musiques qui composent la diversité du Sénégal.